なにを隠そう、栄太郎こと私は、特許庁の審査官が検索を外注する検索者(サーチャー)の資格を持っています。

サーチャーが最終的に審査官に提示するのは「検索報告書」と言う書類です。

これは、内容が公開されていますし、うまく使えば拒絶理由通知書の対応が楽になります。

さらには、ごくまれに居る性格の悪い審査官の手の内を知ることが出来ます。

なので、拒絶理由通知を受け取ったら検索報告書を見ることをお勧めします。

なお、以下に書く内容は、ネット上に2017/5/17時点でまとまった状態で公開されていません。

どうしてこんな便利なことをだれも公開しないのだろう???

あっ!この情報が必要な人は少ないからだ!

- 検索報告書にたどり着くには?

- ばっくりと次のようなことが書かれています。

- 代表カテゴリの意味

- 検索報告書と拒絶理由通知の関係

- 拒絶理由通知の対応が楽になる方法(その1)

- 拒絶理由通知の対応が楽になる方法(その2)

スポンサードリンク

検索報告書にたどり着くには?

以前お話した、

が入り口です。

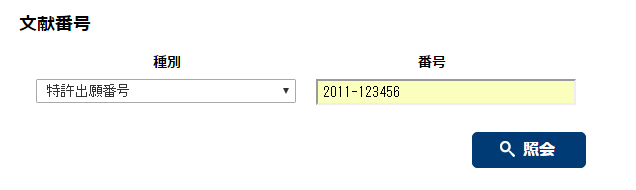

ここで、特許・実用新案のメニューの中で、「6.審査書類情報照会」を選びます。

そして、拒絶理由通知書を受け取った案件の願番を入力します。

暫く待たされますが、次のような画面が出ます。

赤のカコミの検索報告書をクリックください。これが情報の宝庫です。

ばっくりと次のようなことが書かれています。

1.本願発明の特徴

主に特許請求の範囲を構成要件に分けて書いています。

2.検索論理式

検索したときの論理式です。検索が苦手な人は、ここで、特許分類の選択と、キーワードの選択について学べることがてんこ盛りです。これは別途記事にします。

3.スクリーニングサーチの結果(提示文献毎の表示)

上記の検索論理式でセレクトした公報を査読した結果、近いと思われる文献が挙がっています。

ここで、絶対に注目すべきは、【代表カテゴリ】の欄です。というか、この記事で言いたいのは、この部分につきます。

4.スクリーニングサーチの結果(クレーム別形式)

ここにも、拒絶理由通知に対応するために省力化できるヒントがあります(後述)。

代表カテゴリの意味

見つかった公報に対してX、Y、EX、A、などと、記号がついています。この、代表カテゴリのアルファベットは次のような意味があります。

X:関連性が高い文献であり、この文献単独で新規性・進歩性がないと判断できるもの

Y:関連性がある文献であり、他の文献との組合せにより進歩性がないと判断できるもの

EX:出願時未公開で本願発明と同一とみなされるもの

A:対象特許に関して技術的背景を述べている文献であり、参考程度のもの

簡単に言うと、

X文献→特許法第29条第1項の拒絶理由(新規性なし)

Y文献→特許法第29条第2項の拒絶理由(進歩性なし)

EX文献→特許法第29条の2もしくは第39条

となりえる文献と言うことになります。

検索報告書と拒絶理由通知の関係

サーチャーは自分の主観で検索報告書を書くことは許されていませんから、事実を淡々と検索報告書に記載します。

それに対し、審査官は検索報告書を料理します。例えば、A文献(参考文献)しか見つからなかった検索報告書があったとして、審査官はそのまま使うことはあまりありません。

例えば、本願(対象としている特許出願)の構成が多く記載されているA文献を2つ探し、「文献1の発明に文献2の技術事項と周知技術を適応すれば当業者にとって容易に想到可能である」と言う感じで拒絶理由通知書を作成します。

なので、検索報告書と拒絶理由通知書は一致するとは限りません。

拒絶理由通知の対応が楽になる方法(その1)

上に述べたように、検索報告書と拒絶理由通知書は一致するとは限りません。もし、一致している場合はこの方法は使えません。

どうするかというと、検索報告書と拒絶理由通知書の不一致部分に着目するのです。

上記の例で言うと、A文献しかない検索報告書なのに特許法第29条第2項の拒絶理由が出ている場合なのです。

この場合、挙げられている文献1と文献2では、本願の構成を全部満たすわけではありませんので足らない構成があります。その足らない構成を1個ずつ「本当に周知?」という観点で精査していけば突破口が見つかるかもしれません。

拒絶理由通知の対応が楽になる方法(その2)

たぶん、拒絶理由通知の対応に慣れないころ、「比較表を作れ!」といわれたことはありませんか?

「例えば本願の構成」と「文献1の実施例で対応する部分」と「文献2の実施例で対応する部分」を並べて穴を見つける作業です。

検索報告書を見ればこの作業はほとんど必要なくなります。

検索報告書の 「4.スクリーニングサーチの結果(クレーム別形式) 」を見れば、各々の文献が本願の構成のどれを含んでいてどれを含んでいないかが克明に記載されています。さらに、明細書中のどの図面どの段落番号に書かれているかまでが記載されています。

これを参考にして作ればOK! というか、検索報告書さえ見れば必要ないです。

そんな、こんなで、特許関係者ならば検索報告書を見ないと損ですよ!と言うお話でした。

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

この記事が面白いと思ったら下の「読者になる」をポチっとお願いします。

更新の励みになります。<(_ _)>